Ci sono estati che non finiscono mai, che restano sospese tra la pelle e la memoria. Quelle di Carmelo Plumari abitano proprio lì, in quella linea di confine dove la luce diventa racconto e il mare un archivio di gesti, corpi e respiri condivisi.

Le immagini di Carmelo Plumari sono come pagine di un diario che non smette di scriversi: frammenti di vita colti in un istante di libertà, momenti in cui l’esistenza si mostra senza difese, fragile e luminosa.

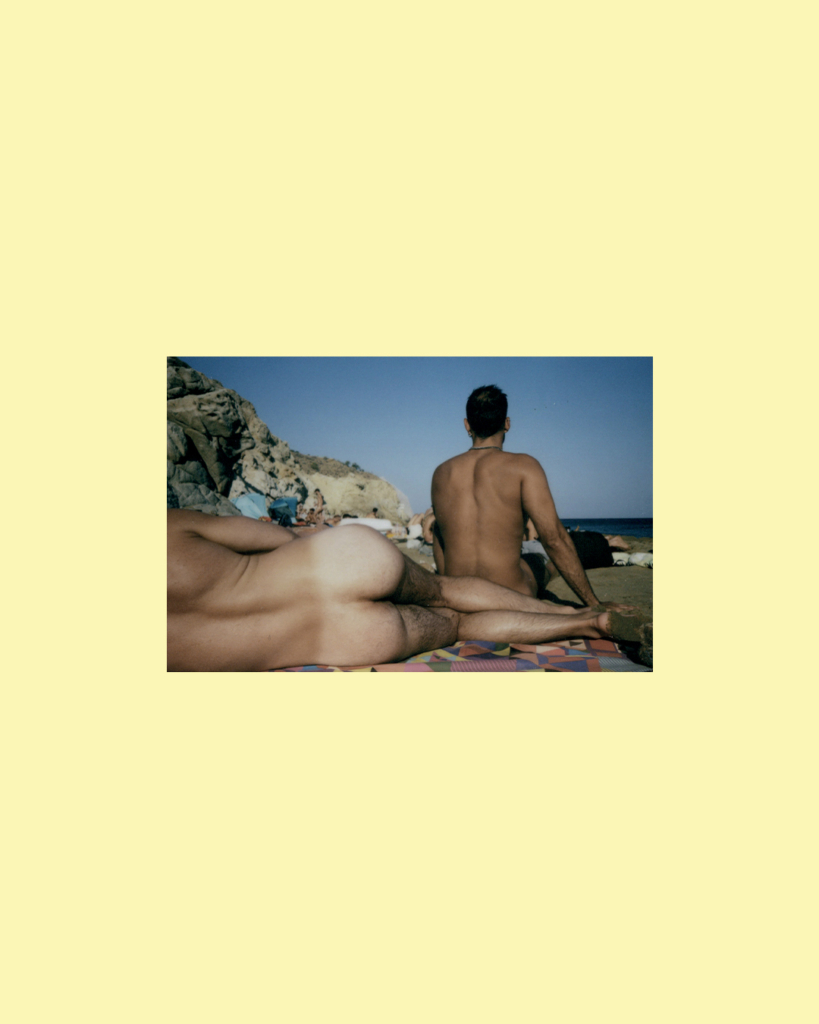

Nelle sue spiagge non esistono gerarchie. Tutti sono uguali, tutti appartengono a quella stessa marea di luce che accarezza e consuma. C’è una dolce malinconia in questi scatti, una consapevolezza gentile che ogni sorriso, ogni ombra, ogni riflesso d’acqua è destinato a svanire, ma anche a restare, come una traccia salata sulla pelle.

Lo sguardo di Carmelo Plumari è quello di chi osserva con tenerezza, con la calma di chi non cerca la perfezione ma la verità del momento. C’è cinema nella sua fotografia, ma un cinema silenzioso, fatto di attese e di intuizioni, di quella luce che decide cosa mostrare e cosa lasciare nascosto.

In fondo, come scriveva Michael Cunningham, «la bellezza non è che il ricordo di un istante in cui abbiamo amato la vita».

E Carmelo Plumari sembra ricordarcelo, ogni volta che la sua estate torna a cominciare.

Le tue spiagge sembrano luoghi fuori dal tempo, spazi in cui la memoria si confonde con la luce. Quando scatti, stai cercando di fermare un ricordo o di inventarne uno nuovo?

Mah, direi un po’ entrambe le cose. Sicuramente il fermare un istante è alla base del lavoro di ogni fotografo: bloccare qualcosa che non si ripeterà mai più, se ci pensi, è davvero incredibile. Allo stesso tempo, l’ossessione che mi spinge a fotografare sempre gli stessi soggetti, gli stessi momenti, nasce sicuramente dal ricordo, quel ricordo che forse abbiamo in molti, di momenti belli vissuti in riva al mare.

Nei tuoi corpi c’è sempre qualcosa di umano e imperfetto, mai idealizzato. Ti interessa più la loro fragilità o la loro capacità di appartenere, per un attimo, a qualcosa di collettivo?

Questo è un capitolo un po’ spinoso, ma per me tutti i corpi sono perfetti nella loro unicità — e non lo dico per essere politically correct. Mi piacciono i corpi veri, tutti, senza distinzioni. Quanto alla fragilità, ti direi che la trovo bellissima, perché è profondamente umana. Ma mi affascina quel momento in cui le persone, anche senza rendersene conto, diventano parte di qualcosa di più grande. Le mie foto spesso nascono come delle scene, dei tableaux vivants che catturano un’energia collettiva forte e unica.

Hai parlato della spiaggia come di un luogo dove le gerarchie si sciolgono. Ti affascina questa sospensione sociale, o è piuttosto la sua illusione a catturarti?

La spiaggia è forse l’unico luogo che riesce davvero a fare da livellatore sociale, e lo fa nel modo più efficace: tutti sono in costume, tutti nello stesso posto senza troppe barriere. No, non è un’illusione: in quel posto, in quel momento, siamo tutti lì, allo stesso livello.

C’è una malinconia dolce nei tuoi scatti, come se ogni corpo fosse già un ricordo. Ti capita mai di sentire che la fotografia, più che documentare, serve a salutare qualcosa?

Sì, un po’ sì, hai ragione. Ogni foto è come salutare qualcosa che dura giusto il tempo di finire. Ma non è una cosa triste, anzi. Nulla di bello può essere eterno — e se lo fosse, forse smetterei di andare in giro con il mio zainetto sotto il sole cocente.

È proprio il fatto che qualcosa sia irripetibile a darti quello slancio per andare, scattare, conservare, a volte “collezionare” quei momenti.

In fondo, la fotografia nasce con questo intento: tutti scattiamo per tenere traccia di qualcosa di bello che non tornerà più, ma che vogliamo ricordare.

Le tue immagini non mostrano solo corpi, ma il modo in cui la luce li tocca, li consuma, li restituisce. È la luce la vera protagonista del tuo lavoro?

La luce comanda sempre. Sono un po’ fissato dal movimento del sole… scatto solo in certi momenti della giornata, in determinate giornate… ho tutte le app del caso. Se il cielo è anche solo un po’ velato, non scatto, ad esempio. Mi piace il contrasto netto delle ombre, la luce diretta sulla pelle bagnata: di quello sono ossessionato.

Il sole deve illuminare tutto — non solo il soggetto, ma anche il contesto, la scena, l’atmosfera.

Seguo la luce: è lei che decide cosa mostrare e cosa lasciare nascosto.

Quanto della tua Sicilia resta nel tuo sguardo, nei colori, nei gesti, nei corpi? È un’eredità o un fantasma che continua a tornare?

La Sicilia non se ne va mai. Anche quando non la nomino, è lì — nei colori, nelle composizioni, nei soggetti, negli oggetti. È un bagaglio che porto sempre con me, a volte un po’ pesante, ma di cui non potrei fare a meno. Mi è capitato di scattare in tanti posti, in Italia e all’estero, ma la ragione che mi spingeva a sceglierli era sempre la stessa: ci trovavo qualcosa di familiare, qualcosa che, in un modo o nell’altro, sapeva di casa.

In spiaggia tutti diventano uguali, eppure ognuno resta irripetibile. Ti interessa questo paradosso, questa tensione tra anonimato e identità?

Assolutamente sì. Mi piace che in spiaggia sembriamo tutti uguali, anche se in realtà non lo siamo affatto. Quando mi muovo tra le persone, da lontano individuo qualcuno o qualcosa che cattura la mia attenzione con un gesto, un modo di fare, uno sguardo… Se fossimo davvero tutti uguali, non succederebbe: mi troverei in un impasse non da poco. Il mio, alla fine, lo considero quasi uno studio antropologico, una sorta di esperimento sociale in cui mi limito a osservare e scattare ciò che mi incuriosisce, ma sempre come parte di un contesto più ampio.

Le tue fotografie hanno spesso il ritmo di un film muto, come se raccontassero senza volerlo. Ti riconosci di più come fotografo o come narratore di attimi che non torneranno?

Tutti i fotografi sono dei narratori. Quando scatto, penso sempre che ogni attimo abbia una storia da raccontare, e quell’ossessione di raccontarla fa parte di me. Un video ti dà già tanto: il suono, il movimento, le parole, una storia confezionata, appunto. Con una foto, invece, puoi lasciare spazio, dare libertà a chi guarda di immaginare quella che vuole. Non mi piace svelare troppo.

Se dovessi dire cosa rappresenta davvero per te la spiaggia, non come luogo, ma come sentimento, quale parola useresti per descriverla?

Libertà.

Sei cresciuto tra la campagna siciliana e le immagini in bianco e nero del cinema italiano. Quanto di quel mondo — il ritmo lento, la polvere, il desiderio — sopravvive ancora nel tuo modo di guardare le persone?

Viene tutto da lì, da ogni singolo dettaglio. Le mie scelte nascono da ciò che ho visto, che ho vissuto: l’uso delle pellicole, le grane, i colori, la selezione dei soggetti, dei luoghi un po’ fermi nel tempo o addirittura senza tempo. Tutto nasce dalla mia infanzia, da quel bambino che pian piano osservava il mondo che lo circondava.

Dopo anni di lavoro nella pubblicità e nella moda, la tua fotografia sembra voler tornare a qualcosa di più semplice, quasi primordiale. È una forma di ritorno alle origini o un modo per riscoprire la verità dietro l’immagine costruita?

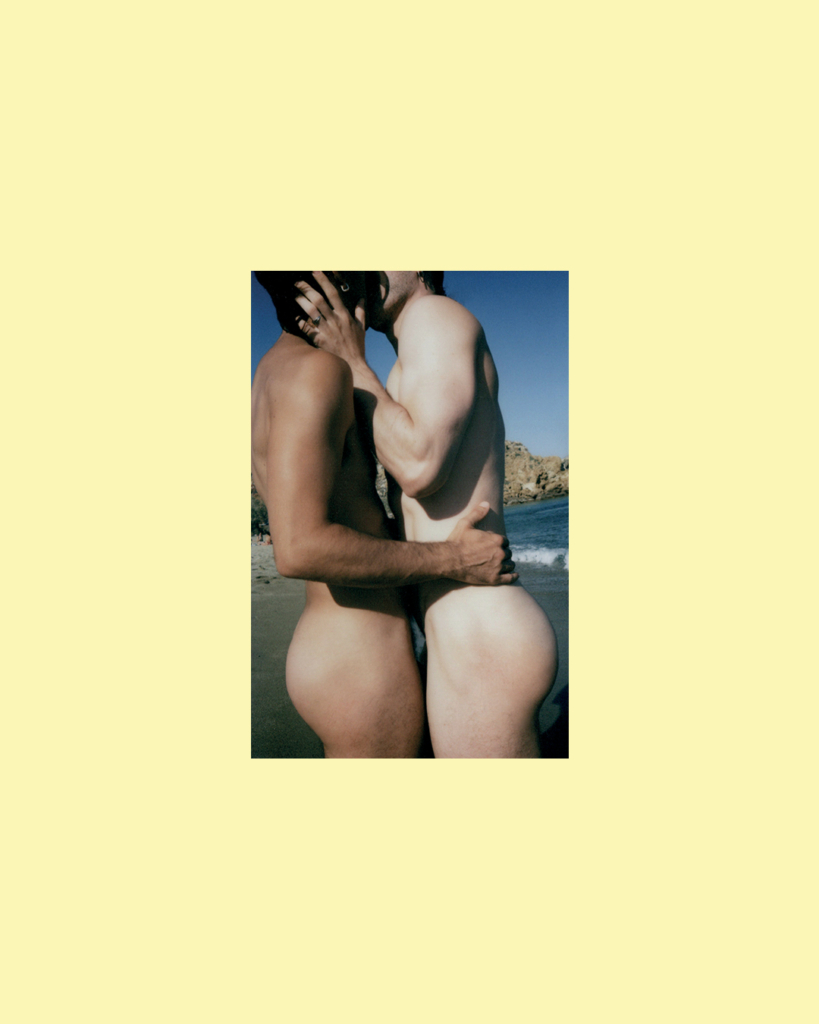

La fotografia di moda è costruita, pensata, studiata, e io adoro tutto quel processo: creare qualcosa da zero, raccontare una storia già immaginata. Ma vuoi mettere la soddisfazione di fermare un momento vero?

Due ragazzi che si guardano e si baciano di nascosto, una madre che abbraccia il figlio durante la sua prima estate al mare, la risata di due amici che si tuffano da uno scoglio o le espressioni di due signore che si lamentano sempre delle stesse cose. Quelle cose non le pianifichi: accadono una volta sola, e tu hai il privilegio di essere lì, in quel preciso istante!